市政の動き−政策・見解

【25.05.11】NO.2272米価高騰は米の輸入拡大では解決せず日本の農業を守るには農家の所得補償を

おいしい国産米と食の安全を守るには、農業政策の抜本的改革が必要

米の価格高騰が続く中、トランプ関税への対応として、米の輸入拡大も検討対象にされています。品不足ならアメリカから輸入すればという声も聞こえてきますが、日本人の主食である米を輸入することは様々な問題を含んでいます。米の流通制度は2004年の食糧法の改正で、それまでの計画流通制度及びその関連制度を廃止し、必要最小限の規制の下で、自主流通米を認めるなど新たな供給体制になっています。

米の価格高騰が続く中、トランプ関税への対応として、米の輸入拡大も検討対象にされています。品不足ならアメリカから輸入すればという声も聞こえてきますが、日本人の主食である米を輸入することは様々な問題を含んでいます。米の流通制度は2004年の食糧法の改正で、それまでの計画流通制度及びその関連制度を廃止し、必要最小限の規制の下で、自主流通米を認めるなど新たな供給体制になっています。

国産米は味と反収を重視し改良、輸入米はコスト

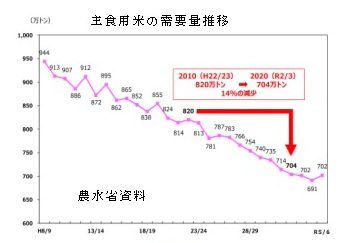

米の生産量と消費量は中国とインドで約4割を占めていますが、輸出はインド、タイ、ベトナムで60%を占めています。米国は5%程度です。日本はミニマムアクセス米として年間79万トンを無関税で米国やオーストラリア等から輸入しています。その内、主食用米は最大10万トンで残りは加工用や飼料用です。輸入米は炒飯やカレーライスなどの外食や加工用米として使われています。家庭での主食用米の需要は減少していますが、弁当、おにぎり、すし等の販売食や外食での比率が高まっており、外国人客の増加もあり、米の需要は横ばい状況です。

輸入米の残留農薬は大丈夫か

収穫された農産物の輸送や貯蔵中における病虫害の被害防止のために、収穫後に農薬を使用することがあります。このような農薬をポストハーベスト農薬と言います。国産米ではポストハーベストは禁止されていますので安心ですが、米国など諸外国では大量・長期貯蔵、長距離・長時間輸送の必要からポストハーベスト農薬の使用が、穀物、果実などに認められています。主食として毎日食べる米にはより厳格な規制と検査体制が求められなくてはなりません。

下表は残留農薬の基準値比較

水稲作付面積の半分は 中小農家が担っている

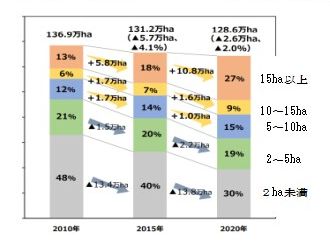

下のグラフは日本の水稲作付け面積とシェアを示したものですが2010年に比べて20年には2㏊未満の農家が18%減少し、15㏊以上の農家が14%増えています。しかしながら2〜15㏊未満の農家はほとんど変わっていません。また農家数を見ると2㏊未満の農家が46万も減少し半減しています。

小規模農家の減少は 農業従事者の高齢化

稲作が販売金額1位である個人経営体の農業従事者の年齢構成を見ると、70歳以上が6割近くになっており、60歳以上で9割近くとなっています。これでは10年後には家族農業が無くなり、食料自給率は減らざるをえません。若者が農業に魅力を感じて、農家を続けるようにするためには諸外国が行っている農作物の価格保障と所得補償制度の確立がぜひとも必要です。貿易摩擦の犠牲を農家に強いる政策では国民の食の安全・安心は守れません。

稲作が販売金額1位である個人経営体の農業従事者の年齢構成を見ると、70歳以上が6割近くになっており、60歳以上で9割近くとなっています。これでは10年後には家族農業が無くなり、食料自給率は減らざるをえません。若者が農業に魅力を感じて、農家を続けるようにするためには諸外国が行っている農作物の価格保障と所得補償制度の確立がぜひとも必要です。貿易摩擦の犠牲を農家に強いる政策では国民の食の安全・安心は守れません。