市政の動き−政策・見解

【25.11.09】NO.2297小学校13万7,704人、中学校21万6,266人が不登校(文部科学省令和6年度調査)

悩みを共有・共感することが心の支え、親の居場所づくり、親の会づくりに支援が必要

文部科学省は10月29日、令和6年度の不登校の調査結果を公表しました。公表に先立つ10月25・26日、第26回登校拒否・不登校問題 全国のつどい㏌和歌山が開催され、親や教員、支援者等が参加しました。全国のつどいHPによれば、「子どもが自分で決めることが大事。親はそれを見守ることが大事。でも、わかっていても心配になるのが親というもの。その親への共感が大事」、「親、支援者が悩みを共有・共感することで心の支えを得た」との感想や親の会の大切さが語られました。

文部科学省は10月29日、令和6年度の不登校の調査結果を公表しました。公表に先立つ10月25・26日、第26回登校拒否・不登校問題 全国のつどい㏌和歌山が開催され、親や教員、支援者等が参加しました。全国のつどいHPによれば、「子どもが自分で決めることが大事。親はそれを見守ることが大事。でも、わかっていても心配になるのが親というもの。その親への共感が大事」、「親、支援者が悩みを共有・共感することで心の支えを得た」との感想や親の会の大切さが語られました。

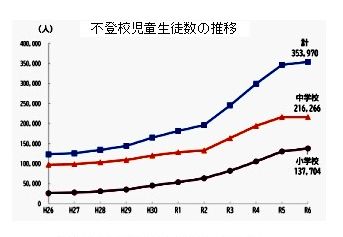

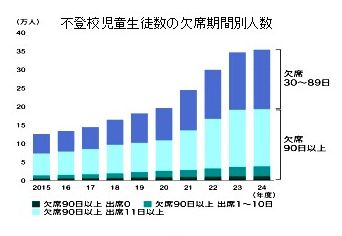

小学校が13万7704人 前年度比5・6%増加

文部科学省の不登校調査によれば(下表)、小学校が13万7704人(前年度比5・6%増)、中学校が21万6266人(同0・1%増)。児童生徒全体に占める割合は3・9%。児童生徒1000人あたりの不登校の人数は小中学校合わせて38・6人。年間の欠席日数が90日以上の児童生徒は19万1956人で、不登校全体の半数54・2%を占めたとのことです。

★知立市の令和6年度における不登校の児童生徒数は、10年前の100人から2・7倍の270人に増加しました。全国同様増加傾向が止まりません。

不登校は子どもの 「いのち」の問題と指摘

日本共産党は6月議会で不登校問題について、不登校の子どもの多くは、学校や社会のなかで違和感を抱え、傷つき、がまんにがまんを重ねたすえに登校できなくなる。登校を試みると腹痛や頭痛などの症状が出ることもあり、それは心の傷の深さを表し、心身ともに休まることがなく、「学校に行けない自分は生きる価値がない」と自分を責め、深刻な場合には医療支援を必要とする。不登校は子どもの「いのち」の問題、子どもが親や学校に罪悪感なく安心して休養(学校を休む)する必要性を指摘しました。

親が抱える問題を把握する実態調査をし、支援を

保護者への支援として、親の不安な気持ちや支援して欲しいこと、不登校による離職(経済的状況等)などの問題など把握してこそ有効な支援に繋がるとし、実態調査を提起しました。石川市長は、「現状の把握が大切。実情をしっかり把握し、しっかり研究して行きたい」と応じました。速やかに実態調査を行うべきです。

親の居場所づくり、悩みを共有・共感できる場を

親への介護休暇(子どもを想定、年93日)などの情報提供を行うとともに、親の居場所づくりとして、認知症カフェのような気軽に集える場の提供を提案しました。親同士が悩みを共有・共感できる場があることが心の支えとなります。親が孤立しないよう、様々な形態の親の会ができるよう支援することが必要です。市としての共感力が試されているのではないでしょうか。

親への介護休暇(子どもを想定、年93日)などの情報提供を行うとともに、親の居場所づくりとして、認知症カフェのような気軽に集える場の提供を提案しました。親同士が悩みを共有・共感できる場があることが心の支えとなります。親が孤立しないよう、様々な形態の親の会ができるよう支援することが必要です。市としての共感力が試されているのではないでしょうか。