市政の動き−議会報告

【16.05.29】《子どもの貧困率》年々上がる貧困率10.9→ 16.3%:「貧困と格差」対策求められる

2014年、子どもの貧困対策推進法施行・・・しかし、対策のための実態調査は進まず

「子どもの貧困率9割未実施。実施済みは沖縄県のみ」と中日新聞5月17日付朝刊が1面で報道。対策推進法が施行され2年経過するが、「自治体の実態把握がこれほど進んでいないのは驚き」(中村強士・日福大社会福祉学部准教授)とコメントも。知立市議会3月議会で、日本共産党の貧困率の質問に「国会質問のようで、お答えできない」との答弁があったのも記憶に新しいが行政がこれで良いのか、問われます。

子どもの貧困率:1人親世帯は54・6%

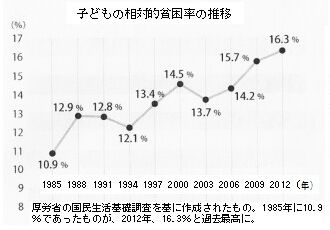

若者の働き方が非正規主流になり、低賃金・長時間労働が蔓延しています。結婚し、子どもができても暮しは厳しく、貧困の連鎖が問題になっています。国は、子どもの貧困率(相対的)を3年ごとに調査、2012年16・3%と発表。1985年の10・9%から大きく伸びました。また、ひとり親世帯では54・6%にのぼると深刻です。制定された「子どもの貧困対策推進法」は、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることがあってはならない、貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備しなければならないとしました。まさにその実施が強く望まれます。

若者の働き方が非正規主流になり、低賃金・長時間労働が蔓延しています。結婚し、子どもができても暮しは厳しく、貧困の連鎖が問題になっています。国は、子どもの貧困率(相対的)を3年ごとに調査、2012年16・3%と発表。1985年の10・9%から大きく伸びました。また、ひとり親世帯では54・6%にのぼると深刻です。制定された「子どもの貧困対策推進法」は、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることがあってはならない、貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備しなければならないとしました。まさにその実施が強く望まれます。

知立の貧困率も調査し、適切に対応すべき

子どもの貧困率を調査したのは沖縄県のみ、愛知県は子どもの貧困に関する指標について、都道府県別の状況提供してほしい」と他力本願的。子どもの実態をしっかり把握しようとする姿勢が感じられません。日本共産党知立市議団は、さっそく市担当部長に市の実態調査を要求。「どのように把握したらよいか、早速検討したい」と語りました。

知立市の貧困家庭児童・学習支援事業始まる

知立市は今年度、貧困家庭生徒の学習支援事業を開始。4月、対象の親子と個人面談、5月11日第1回目を実施(週1回)しました。学習支援は愛教大の学生さんたち。生徒たちとコミュニケーションを大切に、学習と居場所づくりに取りくまれます。貧困率調査を行い、さらに必要な支援ができるよう期待されます。

知立市は今年度、貧困家庭生徒の学習支援事業を開始。4月、対象の親子と個人面談、5月11日第1回目を実施(週1回)しました。学習支援は愛教大の学生さんたち。生徒たちとコミュニケーションを大切に、学習と居場所づくりに取りくまれます。貧困率調査を行い、さらに必要な支援ができるよう期待されます。

=昭和交番存続に向けて=