市政の動き−議会報告

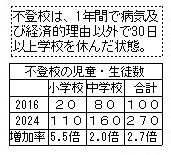

【25.06.22】NO.2278 知立市の不登校の児童・生徒数は 10年前の100人から2.7倍の270人

本人及び保護者が安心できる支援強化に向け困っていることなどの実態調査を

日本共産党の佐藤おさむ議員は、6月議会一般質問(11日)で、知立市における不登校の実態及び本人と保護者が安心できる支援強化に向け、困っていることなどの実態調査をするよう求めました。質問の中で不登校の児童生徒数は、10年前の100人から2・7倍の270人に増加している実態が浮かび上がりました。今こそ本人及び親も安心できる施策が求められています。

日本共産党の佐藤おさむ議員は、6月議会一般質問(11日)で、知立市における不登校の実態及び本人と保護者が安心できる支援強化に向け、困っていることなどの実態調査をするよう求めました。質問の中で不登校の児童生徒数は、10年前の100人から2・7倍の270人に増加している実態が浮かび上がりました。今こそ本人及び親も安心できる施策が求められています。

不登校270人は35人学級で8クラス相当で深刻

佐藤議員は、270人という不登校者数は35人学級では8クラス相当で、本人及び家族を含めると千人前後の方が悩み、不安を抱えていると指摘。今こそ、子どもも親も安心できる政策が求められており、行き渋りや不登校で悩んでいる子どもや親(保護者)への温かい支援策が必要と強調しました。

佐藤議員は、270人という不登校者数は35人学級では8クラス相当で、本人及び家族を含めると千人前後の方が悩み、不安を抱えていると指摘。今こそ、子どもも親も安心できる政策が求められており、行き渋りや不登校で悩んでいる子どもや親(保護者)への温かい支援策が必要と強調しました。

不登校は子どもの 「いのち」の問題です

佐藤議員は、不登校の子どもの多くは、さまざまな理由で心が折れた状態にあり、学校や社会のなかで違和感を抱え、傷つき、がまんにがまんを重ねたすえに登校できなくなります。登校を試みると腹痛や頭痛などの症状が出ることもあり、それは心の傷の深さを表し、心身ともに休まることがなく、「学校に行けない自分は生きる価値がない」と自分を責め、深刻な場合には医療支援を必要とすることもあります。不登校は子どもの「いのち」の問題と指摘しました。

教師も親も子どもを休ませること共通認識とし対応を

知立市こども条例は、

◇基本理念で「子どもの幸せや子どもにとって最もよいことは何かを第一に考えます」「子ども自身の意思や力を大切にします」等と述べ、◇自分らしく生きる権利では「ありのままの自分を受け止めてもらえること」「体を休め、自由な時間を持つこと」

◇安心して生きる権利では「安心できる居場所を持つこと」などを定めています。

佐藤議員は、子ども条例に基づく対応が必要と述べ、教師も親も子どもを休ませることを共通認識(子どもの心の傷への理解と休息・回復の保障)に据えて支援することを提起しました。

スクールカウンセラー相談24年度は延べ1119件

不登校を含めた相談体制は、担任や学年主任を通じて行うとともに、必要に応じてスクールカウンセラーに相談します。24年度の相談件数は延べ1119件。申込んでも2〜3週間先という状況の様です。

不登校を含めた相談体制は、担任や学年主任を通じて行うとともに、必要に応じてスクールカウンセラーに相談します。24年度の相談件数は延べ1119件。申込んでも2〜3週間先という状況の様です。

佐藤議員は、不登校寸前の子どもを抱える親は不安を募らせながら子どもと過ごすことになるとし、体制強化を求めました。 石川市長は、「不安は良くわかる。まずは相談から、何らかの方法でできるよう、協議を重ね対応したい」と答弁しました。

実態調査の提起に市長は「現状把握が大切」と答弁

佐藤議員は、不登校になった要因及び親の不安な気持ちや支援して欲しいこと、不登校による離職などの問題も把握してこそ有効な支援に繋がるとし、実態調査を提起しました。

石川市長は、「現状の把握が大切。実情をしっかり把握し、しっかり研究して行きたい」と応じました。

また、親への介護休暇(子どもを想定、年93日)などの情報提供や親の居場所づくりとして、認知症カフェのような気軽に集える場の提供を提案しました。

学校図書館の活用を

教室へ入りづらい子どもの居場所として、校内支援ルームの整備は大きな前進です。佐藤議員は学校図書館との連携によるより自由度の高い居場所として、学校図書館の毎日開館及び下校時までの開館、モデル校による実施を提案しました。

市長は、「新たな場、市教委と話しながら進めたい」と答弁。また、むすびあい教室の増設を提案しました。教育長は、「必要性は感じている。考えていきたい」と答弁しました。